일본 산요전기의 이우에 사토시 회장이 2003년 이건희 회장의 초청을 받아 삼성을 방문했다. 이우에 회장은

삼성종합기술원도 찾아 필자와 만났다. 산요는 삼성전자의 역사에 없어서는 안 될 파트너였다. 삼성전자 창업 때부터 이미 ‘삼성산요전기

주식회사’라는 합작회사를 설립했던 것이다. TV만 조립해 수출하는 특화된 회사였다. 삼성의 전자 산업 시작에 산요의 도움이 결정적이었다고 말할

수 있다.

필자가 삼성전자 부임 후 처음 배치 받은 곳은 냉장고 사업팀이었다. 난생처음 냉장고를 만드는 회사로서는 당연히 기술

파트너를 필요로 했다. 이때도 역시 많은 기술을 산요로부터 도입했다. 많은 직원들이 직접 산요를 방문해 연수도 받고 기술 자료를 도입해 냉장고

생산을 시작했다.

|

|

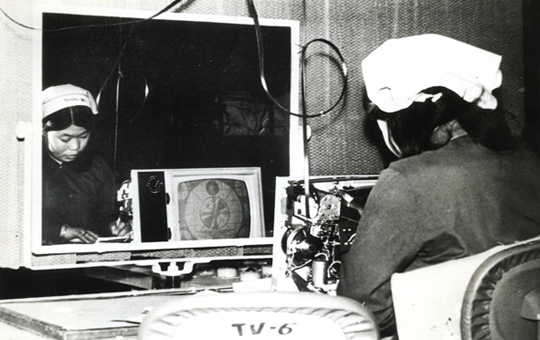

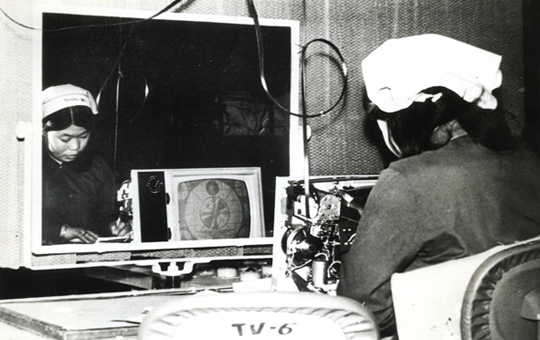

삼성전자 초기에 기술 전수를 도운 일본의 산요는 이후 삼성전자의 성공과는 반대의 길을 걸었다. 사진은 1971년 삼성산요전기의 흑백TV

공장 모습.

|

|

|

산요와 삼성이 다른 점은

삼성전기라는 부품 회사도 원래는 ‘삼성산요파츠’라는 이름으로

1973년에 설립됐다. 아무것도 가진 것이 없는 기업에 기술을 전수하고 사원 연수를 제공해 기업을 육성하는 데 크게 기여한 인물이 바로 이우에

회장이었다.

이우에 회장이 방한한 2003년은 삼성과 산요가 처음 파트너십을 맺고 일한 지 약 30년 정도가 흐른 뒤였다. 그런데

이미 그 당시 삼성전자는 글로벌 정상 기업으로 도약해 있었고 산요는 점점 경영 상황이 어려워져 고전을 면치 못하던 때였다. 이우에 회장으로선

격세지감이 컸을 것이다.

이우에 회장은 ‘삼성의 성장 비결은 무엇이고, 산요는 왜 쇠퇴했는가’를 생각하며 만감이 교차하는 감회를

품은 채 방문했다. 하나의 기업이나 리더가 어떤 꿈을 가지고 경영하는지, 그리고 구성원들의 잠재 역량을 마음껏 발휘할 수 있도록

리더십·조직문화·전략적 의사결정을 어떻게 하는지를 배우기 위해 삼성을 찾은 것이다. 두 기업의 차이는 무엇이었을까. 요약하면 리더십과 기술

혁신의 결과다.

산요는 원래 가전으로 시작한 기업이다. 그러다 점차 2차전지 등 부품 분야에 힘을 기울였다. 하지만 종합

전자회사로 변신하는 데는 실패했다. 마쓰시타는 1980년대 들어 ‘이대로 가면 안 된다’고 판단해 종합 전자회사로 변모하기 시작했다. 고노스케

회장은 “아날로그 시대의 방향으로는 미래가 없다”며 틀을 바꿨다. 시작은 리더를 바꾸는 일이었다.

고노스케 회장은 20여 명의

임원진 가운데 가장 신참인 야마시타를 사장으로 발탁하며 오래된 중역들을 다 내보냈다. 야마시타는 가전 부문에서 에어컨의 글로벌 경쟁력을 이끈

변화의 리더였다. 고노스케는 ‘야마시타가 10년은 사장을 해야 한다. 그래야 체질을 바꿀 수 있다’고 믿고 전권을 맡겼다. 그러고는 매주

독대하며 경영을 직접 챙겼다. 리더가 어떤 생각을 하고 있고 어떤 방향과 목표를 향해 가는지는 기업의 사활에 가장 중요한 요소다. ‘마쓰시타는

어떤 회사가 되고, 그걸 위해 무엇을 어떻게 해야 하나’를 가장 중요한 덕목으로 삼은 이가 바로 고노스케 회장이었다.

야마시타는

1주일 동안 활동한 것을 전부 녹음하고 채록해 고노스케 회장에게 보고했다. 고노스케는 야마시타의 보고를 들으며 어떤 것엔 동의하고 칭찬하고 또

조언하는 등 멘토링을 통해 리더로 키워갔다. 그렇게 3년이 지난 후에야 전권을 믿고 맡겼다. 삼성의 이병철·이건희 회장의 리더십도 같다. 삼성이

어디로 가고, 어떻게 갈 것인지 가장 선두에 서서 치열하게 고민한 이들이 바로 두 회장이다.

안타깝게도 산요에는 그런 방향성이

없었다. 특히 아날로그에서 디지털로 변화하는 시점에서 리더십을 제대로 발휘하지 못했다. 가전산업에서 종합 전자회사로 가는 핵심 역량을 키우지

못한 것이다. 이것이 이우에 회장으로 하여금 삼성을 돌아보게 한 계기였다.

당시 산요는 차세대 에너지 사업으로 오랫동안 연료전지

사업을 추진하고 있었다. 2차전지에서는 글로벌 1~2등을 차지하는 성과를 내기도 했다. 하지만 그룹 전체의 힘이 약해지니 추진력이 떨어지고 있던

차였다. 20여 년간 축적된 기술을 묻히기에는 너무 아까웠기에 삼성에서 먼저 공동 개발을 제안했다. “30년 전 협력했던 정신으로 함께하자”는

제안이었다. 그리고 이를 기술원과 산요가 공동 협력하는 것으로 계약을 성사시켜 추진했다.

하지만 이미 너무 늦은 감이 많았다.

결국 얼마 안 돼 산요의 연료전지 부문은 마쓰시타에 인수됐다. 이를 지켜보며 정말 안타까웠던 기억이 있다.

한일 양국이 힘 합쳐야

NEC는 컴퓨터와 통신, 즉

C&C(Computer & Communication) 시대를 연 세계적 기업이다. 삼성도 이들에게 진공관·브라운관 기술을 전수받아

삼성전관을 창립했다. 그 뒤에는 컴퓨터 회사도 합작으로 운영했다. 다른 기업에서 IBM을 쓸 때 삼성SDI만 NEC 컴퓨터를 쓸 정도였다. 양

사의 끈끈한 관계는 삼성·NEC 교류회까지 만들어질 정도로 오랜 기간 지속됐고 삼성 측 대표를 필자가 맡기도 했다.

양 사의 협력

중 가장 인상 깊은 것이 반도체 부문이다. 당시만 해도 반도체 기술의 왕자는 누가 뭐래도 NEC였다. 당연한 얘기지만 삼성은 후발 주자였다.

그런데 협력 회의에 가보면 NEC는 나이가 많은 분들이 죽 둘러앉아 있고 삼성은 젊은 연구원들이 대부분이었다. 흡사 스승과 제자 같은 모습이다.

그런데 신기하게도 교류회가 거듭될수록 삼성 쪽의 개발 속도가 눈에 띄게 빨라졌다. 한 사람 한 사람 기술자의 역량을 비교해 보면

NEC가 훨씬 깊은 기술과 전문성을 가지고 있었다. 그런데 제품 개발은 삼성이 빨랐던 것이다. 이유는 무엇이었을까. 흔히 “한국 사람은 협력할

줄 모른다. 모래알 같다”고 얘기한다. 하지만 필자의 생각엔 일본인보다 오히려 협력을 잘하는 게 한국인이다.

일본은 장인 정신,

탐구 정신이 있어 한 분야에 매우 깊숙이 파고 들어간다. 그 분야에는 깊은 전문 지식을 쌓을 수 있다. 반면 다른 분야에는 관심이 없다. 즉

시너지 창출이 어렵고 융합이 안 되는 것이다. 반면 한국인은 한 분야에는 약하지만 다른 분야에 대한 호기심과 관심이 많아 서로의 분야에 대한

이해도가 높다. 방향과 목표에 대한 공감대만 형성되면 똘똘 뭉쳐 시너지를 창출하는 게 한국인이다. ‘모래알 같다’는 평은 일이 잘 안 될 때,

후퇴 시, 평화 시의 모습일 때가 많다. 그러나 도전적이고 가슴이 뛰는 높은 목표를 향하면 기존의 어려움은 다 잊고 융합과 시너지를 창출하는

독특한 특성이 있다. 메모리 반도체에서 세계 제일이 되겠다는 목표 아래 똘똘 뭉친 것이 좋은 예다.

한국 사람들의 이런 좋은 특성들을 가장 잘 파악하고 경영에 활용한 기업이 삼성이라고 생각한다. 일본이 오늘날 어려워진 건 바로 변화의

리더십을 갖지 못해서가 아닌가 싶다. 앞으로는 중국이 끊임없이 성장해 세계적인 경제 대국이 되는 게 명약관화하다.

이런 상황에서

통일이 된다고 하더라도 한국만의 힘만으론 능동적으로 대응하기 힘들다. 한국의 강점과 일본의 강점이 합쳐져 시너지를 창출하도록 한일 협력을 어떻게

강화할 것인지가 굉장히 중요한 화두다. 일본의 전자회사들은 지금 변화를 갈망하고 있다. 이들은 깊은 수준의 기초 기술도 보유하고 있다. 한국은

전문성은 약하지만 글로벌 활동을 위한 에너지가 충만하다.

양국의 원로들이 자리를 함께해 심도 있는 토론을 해야 한다. 여기서 좋은

방향이 도출되면 21세기 글로벌 힘의 균형에서 당당히 한자리를 차지할 것이다. 중국으로서는 일본이나 한국 어느 하나만 손바닥 위에 올려놓은

꼴이겠지만 일본과 한국이 힘을 합치면 손바닥 위에만 올려놓기는 힘들 것이다.

손욱 서울대 융합과학기술대학원 교수(전

삼성종합기술원장·농심 회장)

정리 장진원 기자 jjw@hankyung.com